西藏农区村级组织及其公共服务供给(Ⅲ)

|

|

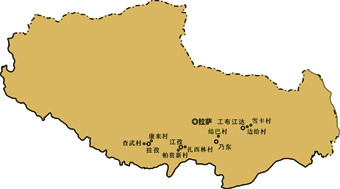

调查村庄示意图 |

统计资料显示,目前在我国西藏自治区仍有80%的人口生活在农村牧区,这就意味着西藏人口中的绝大多数所需要的公共产品诸如经济安全、社会稳定、公益设施以及医疗、教育等都全部或部分地依赖村级组织的公共服务供给。因此,完善村级组织、提高其公共服务的效能对西藏广大农牧民的现实生活具有重大意义。

如上所述,西藏村级组织的公共服务就西藏农村目前的发展水平来说,是多样而有效的,这与全国许多地方村级组织的“瘫痪”状态形成鲜明对比。其原因除了上面已经谈及的村级组织在产生时就具有其广泛认同的先天优势之外,还与村级组织获得的社会支持密不可分。

掌握一定的经济资源

首先,西藏在农村实行包产到户时,实行“统分结合、双层经营”的政策,多数的村庄都不同程度地保留了集体公田①,这些集体经济为维持最低的公共服务提供了可能。其次,中央财政和内地省市的援助款中有一部分以各种发展项目的形式投入到乡村,而由乡村负责具体实施,对这类资金一定程度的分配权使村干部的调动能力有所提高。边给村村长次仁坚赞坦言“现在的村民说难管的确难管,但是,如果政府的各种补贴多得话,也很好管”。经验表明,在公社制度解体后,一个村庄是否能够形成公益产品,是否能够提供有效的公共服务,关键在于村政是否具有相应的公共经济支撑。当前的西藏乡村即使除了公田之外不能培植其他的集体经济,个别村庄也有可能获得援助项目,通过外力启动公益活动。事实上,这种援助项目正在逐渐增多,从政府的规划看,在未来10年仍然呈上升趋势。

来自村民的文化支持

社会文化对村级组织公共服务的支持包括三个方面,第一,是村干部本身所具有的权威身份,使他们具有一定的号召力,村民对他们所主张的公共服务项目持信任态度。第二,西藏传统文化中的集体协作观念。在民主改革之前,西藏乡村的村民多数经常在庄园中参加集体劳动,后来,又经过人民公社高度集体化劳动的强化,虽然现在以各户为经济单位,但是,集体协作观念的惯性仍然较强,与内地不同,西藏农民对人民公社较高的正面评价也反映这一观念。②许多村长指出,在农闲时节即使每户出40个义务工,并不会让村长绞尽脑汁。第三,西藏乡村浓厚的佛教信仰,使村民对公益性的劳动有自己的理解,比如帮助五保户、修路、救灾等,都被视为是行善积德的善事,如果抗拒公益性的活动,必然遭到村庄舆论的谴责,因此富裕村民的以资代劳现象,十分少见。总之,文化上的支持是村级组织在可资利用的经济资源十分微薄的条件下,仍能开展公共服务的原因之一。

|

|

木坝村的防洪河堤。 |

村干部的奉献精神

这其实也是传统文化在村干部身上的体现。我们在调查中发现,无论是县乡干部还是村民都提到选一个合适的干部特别是主要负责人并非易事,因为村民不愿意当干部,究其原因主要是当村干部所能获得的经济回报较低。作为村里的领导,主要负责人对村里的所有公共事务负有不可推卸的责任,随着村民与外界交往的增多,村长的事权范围还在扩展。然而,作为村民的一员,在现阶段的西藏农村他所能获得的经济收益只有来从村民提留款中抽取的“误工补贴”,而其他村民扩大货币收入的渠道正在增多。如上所述,在江孜县、拉孜县等富裕劳动力实现转移,使得许多青壮年劳力和有一定文化者大都获得了农闲时的就业机会;在藏东的雪卡村、边给村,林下产业如采集等早已成为村民收入的重要来源。而对于村干部如党支部书记、村长来说这些机会有同于无,作为村子的“守夜人”他们不可能长时间地离开村子。

村长的烦恼案例1——边给村村长次仁坚赞

边给村村长次仁坚赞给我们谈了他当16年村长的经济烦恼。次仁坚赞说16年来村干部得到的报酬基本没有变化,三名村干部误工补贴分别是:村长350元、副村长300元、会计250元,但是,他的公务支出却大大提高了。边给村隶属的工布江达镇政府在县城里,他要开会必须要乘公共汽车,来回车费需要10元钱。到县里开会,吃、住都得自己解决,最近乡改镇,到镇里开会开始管饭了。总之,每年参加各种会议的花费在1000元以上,超支的部分只能自己掏。他说村民也都很困难,不可能提高村提留的额度。每次换届选举他都说不想干了,但是,村民选他,工作组劝他,他只好再干。陪同我们的乡干部也说,次仁坚赞的群众威信高,懂政策、能奉献,是当村长的合适人选。

村长的烦恼案例2——雪卡村村长索南平措

雪卡村今年被确定为“小康示范村”,政府要求村民在公路两边盖新房,建楼房者给补贴8000元,建平房者补贴4000元。然而项目实施却给村长索南平措带来诸多的烦恼。他说,村子里贫富不均,有些人连材料都买不起,为了尽快完成小康村建设任务,他向县乡政府就困难户的额外补贴打了报告。不料这件事在村里炸开了锅,几乎所有的人都说自己是困难户,有些人家明明有十几万元的存款也来争,这么多人都申请补贴,政府怎么给得起。这件事让他很头疼,小康村建设项目对村民来说是个好机会,能拿到补贴给自家盖房子,但是,如果像眼下这样争补贴,项目的完成恐怕要拖延了。他说,最近两年错高湖开发旅游,上级下达的各种任务如修路、架桥、栽树等事情很多,他每年有200天在为村里的事情跑上跑下,不能为家里挣钱(他的年误工补贴为550元),妻子很有意见,于是,他只好抽空做一点收购、贩卖虫草的生意。

于是,我们看到每当村干部换届选举时,一方面是村干部们纷纷主动“交权”,一方面是县、乡工作队的挽留和村民的拥护,结果大多数村干部在一种无可奈何中继续留任,在家属的抱怨和自己丧失出门挣钱机会的叹息中挑起繁重的村庄公务。可以预见,经济压力在今后一个时期仍将成为农区村干部思想不稳定的主要因素之一。③要提高村级组织的公共服务水平、增强基层动员能力就必须正视这一问题。

|

|

扎西林村祭“拉则”的老人。 |

结论

根据笔者在西藏农村的调查和对有关资料的分析,对村级组织的公共服务供给做如下判断:

第一,与西藏农村的社会经济发展水平相适应,村级组织为村民提供的公共服务还仅限于基础水平,这是因为提高公共服务质量所必须的财源匮乏所导致的,在经济发展水平较高或获得外来资助的村庄,村级组织的公共服务就有明显的改善。即便如此,我们认为村级组织所提供的公共服务仍值得肯定:1,村民获得了较为全面的公共服务。即村民在物质生活和精神生活方面的需求都得到了相应的满足,一度对宗教势力和村民宗教信仰采取的压制政策已经得到彻底纠正。2,村民获得了较为有效的公共服务。村级组织针对不同情况而提供了多样化的服务,说明克服了因为其官方色彩而可能带来的僵化。

第二,村级组织已成为公共服务的主体,并得到了民间权威的协助,体现了宽容和协作的精神。毫无疑问,村党支部、村民委员会已成为西藏农村的权力核心和公共服务主体,人们假设的那种因为西藏原有的传统背景与现行体制之间有明显差异而导致的冲突,并不明显。这不仅因为在过去的几十年中国家一直强化对基层控制的惯性使然,也因为村民自治制度的实施使其代表民意的机率提高,再加上国家对西藏农村治理目标的特殊性,使得西藏村级组织的产生本身就是国家意志与地方传统妥协的产物。这种妥协扩展了村级组织的活动空间,从而保证了国家对基层社会的控制能力和动员能力,有其优越性和合理性。

第三,在经济资源十分有限的条件下,西藏乡村社会诸多公益产品的形成,文化支持是一个关键的因素,村庄领袖的奉献精神与村民的集体主义观念使得在其他社会中需要经济支持的公益项目在西藏通过村民的支援或义工得以完成,而民间权威对这种村庄凝聚力的形成影响至深。因此,在推进市场化过程中有必要对传统文化采取更为慎审的态度。

|

|

作者与江孜扎西林村村长、妇女主任及村民 |

政策建议

第一,现有村级组织的公共服务供给建立在公共资源匮乏、村干部付出高昂的机会成本以及村民的文化支持基础上的,但是,要进一步提高公共服务的水平,形成新的公益产品,仅有村民无偿的劳动和村干部的奉献精神还远远不够,许多当地所无法提供的设备、原材料还必须通过货币购置,从现实看,西藏多数村庄的公共经济资源难以对此形成支持。改善基础设施,满足公民基本的公共服务需求是政府应尽的责任,要实现西藏农村的发展,提高村民的福利,政府就必须加大对乡村的投入。

第二,在调查中我们还发现上级政府外围服务的欠缺是制约村庄公共服务水平的重要因素之一。比如,康来村、扎西林村因为农业灌溉用水与上游村庄之间的纠纷,已经严重地影响到村民正常的生产活动。而帕贵新村面临的困难则更多,由于搬迁造成该村定居点与牧场相距40公里,一户人必须分居两处,再加上与邻村在土地、用水等方面的纠纷,使村民对未来的生活深感忧虑。这些问题都不是某一个村庄所能解决的,必须要由上级政府出面制定规则或明晰权利归属,并监督执行。因此,提高政府外围服务的质量是提高村庄公共服务水平的前提。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信