民间藏医传奇

如同西藏所有的文化现象一样,但凡来自于传统,总会蒙上一层神秘的光环。藏医藏药以其2000多年的传承、丰厚的文化内涵、大量的故事传说,以及独特的医学理念和对病人施治的手段,让世人惊叹不已。也正因为如此,藏医学正像一名天外来客,以其神秘莫测的形象游走于世,人们的好奇心被最大限度地调动起来,那些身患各种疾病的人们正在舍弃他们司空见惯的西医、中医,千方百计地延请西藏各地的名医为他们诊病治病,实在没有条件的也会千方百计托亲求友,从西藏弄些藏药回去。

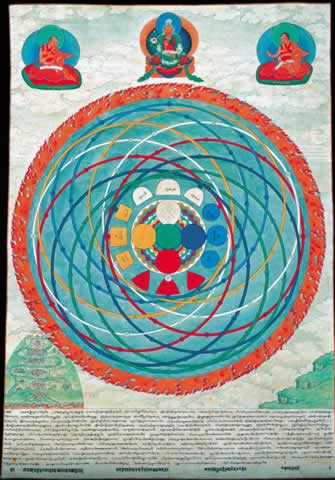

唐卡:天文历算图.西藏历史上著名高僧和藏医,大都通晓天文历算

客观地说,藏医药在它形成和发展的历史中,从未达到过今天这样的辉煌。过去,它仅仅是生息于青藏高原的人们医治身体疾患的一种医术,谈论起它,往往也是就医术到医术。而在今天,其医学理念和诊治手段所衍生出的人文思想成了人们研讨藏医药的另一把钥匙。藏医药呈现出的人,和西医,中医以及其它的医药学不同,它的辩析是另类的,对人体的构成,它有其独特的思辨。甚至对于病人、病人的家人、医者之间都有某些神秘的约定,更不用说对病人的行为举止,服药方式等严格要求了。此外,对于药物的崇拜,也是藏医药学的一大特点。这从制药的过程中可以看出来,繁琐的程序且不论,关键是对每一个程序所做的带有神秘意味的加持和祈祷。这些繁冗的过程使得包裹于红绸子或黄缎子中的药丸显得越发神圣。

很早就想写篇关于藏医药方面的文章,但一直苦于对这门博大精深的学问知之太浅,又畏于它的神秘莫测,只好将心中这种念想搁置下来。但本人是藏医药的受益者,在受益的过程中,对藏医药略有所闻,便想斗胆一试,但仍觉得没把握,只好采取最简捷易行,也可视为一种偷懒的方法:采访一个人,通过一个藏医,来概略一个藏医药世界。

"切么"家族父子之间的言教身传

最终,我把目光锁定在民间藏医洛桑旦增的身上。

藏医世家

在藏地藏医界众多的大德圣手中,洛桑旦增并不是一颗耀眼的星,但近些年,他依靠家传绝学以及自身几十年行医实践,独辟蹊径,采用藏、中、西医结合的手段,治好了许多疑难病症,其声望,也逐渐从藏区向内地扩散。上门求医者除了西藏的普通百姓、达官贵人,还有许多内地和港台人士,有些难以上门的,也想方设法弄到他家里的电话号码,通过电话述说病情,或者寄来一纸西医化验或诊断结果,求药治病。治愈的人多了,关于他诊病的神奇传说也越来越多,剥掉那些虚幻的光环,实际上,洛桑旦增大夫是一个十分和蔼可亲的人,他的医术,即得益于家庭更多还是靠自身的钻研。我和洛桑丹增大夫交往数年,从一个患者找他就医到成为朋友,慢慢也知道了一些他的从医生涯。他每天都繁忙,家里永远有病人求医,每次约他系统地谈谈他的家族、他的生活轨迹,都要电话预约,而且还不能在家里(在家里他没有空闲),我们总是找某一个清净之地交谈,即便如此,他的手机总会时不时的响起来,而且总是病人到了家里,每接到这种电话,他总是很焦虑的样子,并乞求地望着我,恨不得一步跨回去为病人治病,为了能够谈下去,我总是请他先问问是不是急性病人,如果不是,就劝他和病人另约时间,或者等几十分钟,我因此对那些在我和洛桑旦增大夫谈话的时间里上门求医不遇的病人心存歉意。

藏医院珍藏的各种医书

洛桑旦增的祖居地在西藏东部的昌都地区贡觉县的阿嘎地方(现在是一个区)。其家族房名叫“切么仓”。这是一个被高山峡谷分割、原始森林覆盖的美丽山乡,冬日里满目青翠,夏日里万紫千红,大自然热热闹闹的四时运转,并没有影响到这儿人世间的静谧,这里极少受到外界的侵扰,生活单纯而滞缓,人的一生显得极其漫长。绝大多数的人们一代又一代地重复着先人地活着,只有极少数的人走出大山,沐浴山外的阳光和空气,带着阿嘎地方的灵气汲取外界的人类智慧,“切么仓”就是一例。这个家族在这一带远近闻名,“切么仓”早年间家业十分兴旺,家族除了医道精湛,历代中还有层出不穷的活佛和地方官员,洛桑旦增的曾祖父自小随父亲学医。到了30岁的时候,以一名游医的角色游历了印度、尼泊尔和锡金,一去30年,整个精壮年华可以说全部在异地度过,30年来,他遍访名医,采集名药,为“切么医家”的医学宝库增添了宝贵的医学财富,当他回到家乡时,已是一个60来岁的老人,他用30多年的光阴,换回的是用30多匹骡马驮回的世界各地的大量的医书、医药和医疗器械。洛桑旦增的爷爷在父亲离开时,尚在襁褓之中,到了而立之年,才见到须发花白的父亲,在此之前,他一直是靠祖传医术行医,父亲给儿子讲述了许许多多的异地奇闻,尤其是关于各种有别于传统藏医的医道,如放血疗法,火熏疗法、点穴疗法、捏拿疗法以及皮搓疗法等。所有这些,激起了30岁的儿子像父亲一样到外面闯荡的愿望,他的想法得到了父亲的赞许,并对他的行程路线做了大致的安排。他背着简单的行医用具上路了,他既去了父亲去过的锡金、印度、尼泊尔等地,也去了墨脱专门考查药材,还到了米林的“那宇”地方(据说这里是藏医始祖宇妥·云登贡布的药源之地),最后去了内地的五台山,这一去就是26年,几乎和父亲在外游历的时间相当,和父亲一样,他也带回了大量的有关医术的书籍和验方。也就是从这个时候开始,在他们的家族的医术中,引进了中医的医术。并且可以看出,洛桑丹增的爷爷在外的26年间,相当大的一部分时间和精力,都投放在天然药物上,否则,难以解释他冒着被毒虫猛兽吞噬的危险,进到至今也难以有人涉足的墨脱(地处喜玛拉雅南,全国至今唯一不通公路的县)。这次行医、学医、研医之旅,不仅是再次充实了“切么”家族的医学财富,而且将许多从未见过的植物引进了“切么”家族的医疗验方。在他主掌“切么”家族的医疗龙头的时代,家族的医疗声望达到了前所未有的辉煌,不仅在昌都一带,就连拉萨,业内人士对“切么”家族也并不陌生。洛桑丹增的爷爷活了103岁,在他将要告别人世的那几年,社会出现动荡,为稳妥起见,老人将家中许多医书资料或者送进寺院,或者埋藏在山洞。而将治疗各种常见疾病和祖传的秘方360种交到了继承家族医术的三儿子—洛桑丹增的父亲手中。

藏医始祖宇妥·云丹贡布

游医,似乎是“切么”家的传统,洛桑丹增的父亲18岁那年,即离家行医,第二年,青梅竹马的一家富户的小姐带着佣人在米林找到了他,这位小姐后来就成了洛桑丹增的母亲。一对年轻夫妇带着佣人,一路行医往南,到了墨脱。对于“切么”家的医者总要到墨脱去,洛桑丹增这样解释:藏医药有三个门派,一个门派偏重用植物入药,一个门派偏重用矿物入学,一个门派偏重于用动物的骨肉入药。而我们“切么”家属于第一种。“切么”家配药的比例大致是矿物占10%,动物的骨肉占20%,植物占70%,而很多药用植物只有墨脱才生长。也许是一种巧合,也许是冥冥中的天意,在墨脱,这个四季常绿,鲜花如潮,被称作“白玛岗”(莲花山)的地方,孕育了“切么”医家新一代传人。

洛桑丹增的童年

像所有西藏活佛、奇人的诞生一样,洛桑丹增的降生以及童年,也有许多传奇的色彩。母亲在墨脱怀上他以后,便开始返乡,经过数月的跋涉,到达了米林县的宁嘎村。1944年9月15日清晨,太阳还在东山的背面,宁嘎村还在一片沉寂之中,突然,一阵冰雹狂泄而下,惊扰了人们的晨梦,几分钟之后,冰雹嘎然而止,村人们担心地里尚未收获的庄稼,纷纷跑出家门,令他们惊讶的是,满地的冰雹并不是常见的白色,而是五颜六色,更奇的是,冰雹并没有砸在地里,只是铺洒在村舍的房前屋后。村民们还没从疑惑中回过神来,东边山后的太阳光辉仰天怒射,天空的云彩刹那间变成血色,一道彩虹飞跨天际,一头连着远山,一头连着村边的一所村舍。与此同时,一声接一声嘹亮的婴儿的啼哭从彩虹里传出,划破了清晨的静谧,在小村的上空回荡。

出生时的天地异象和“切么”家族的背景,使这位“切么”家族的第九代传人—也就是现在冠名为洛桑旦增的人,引起了当地宁玛派著名大活佛顿炯喇嘛的注意。经过长时间繁缛的宗教仪轨,3岁的孩童被顿炯活佛宣布为“那宇”地方一座宁玛派寺院的转世活佛,并给3岁的活佛命名为“白玛罗布”(意为莲花里长出的宝贝)。这所寺院的名字叫做尼增(意为挂住太阳不落)。关于这个寺名,还有一段神奇的传说。据说当初该寺修建的时候,莲花生大师命该寺第一代主持在38天内必须修建完成。主持左右盘算,就是日夜不停地修建,38天也绝难完工,只好到莲花生面前诉苦:你让我38天将寺庙修成,除非太阳不落。莲花生大师说:这有何难。于是施法,太阳从此像被托在西山顶上一样,总不见落下,直到寺庙修成完工一刻,太阳才砰然落下西山。小活佛白玛罗布被迎进寺院以后,一边学习藏文,一边背诵一些普通经文。因为是宁玛派寺院,稍后一些,白玛罗布便攻读莲花生大师著的《人智之德》。这部经书有380多页,每页经书长80公分,宽20公分,上面是密密麻麻的藏文字母。除了日常的修习,小活佛白玛罗布还要参加各种宗教活动,在特定的节日,还要为前来朝拜的信徒们摸顶赐福。沉闷而又严苟的寺庙生活过了3年,白玛罗布已长到6岁,面相上有了一点儿宗教的肃穆神情。这天,德高望重的顿炯活佛陪同白玛罗布的父亲来到了尼增寺,父亲在叩拜了儿子之后说,现在时局动荡,虽然你是活佛,但毕竟年龄太小,为父实在放心不下,加之我想去拉萨行医,想带你一同前往。白玛罗布自然十分高兴,表示非常想念父母,愿随父亲回去。这时顿炯活佛发话了,说依照尼增寺惯例,离寺活佛必须做一件非凡之事,以示活佛法力,护佑寺庙。恰在此时,寺庙维修的一座大殿桑多巴日(莲花天堂)竣工,门前要树立一根胜利幢,胜利幢高约30米,直径约20公分。立胜利幢,一般都是有修为的活佛念经加持后在众人的帮助下亲手竖起。但对于6岁的小活佛来说,无疑是件天大的难事。竖立胜利幢那天,依照惯例白玛罗布诵经焚香。一切仪轨完毕之后,白玛罗布走向胜利幢,25名属龙、属马、属虎的大小未嫁的美丽姑娘手捧哈达,代表仙女围着他翩翩起舞,白玛罗布双手捧住胜利幢顶端,用力一抬,胜利幢竟然神奇地离地一肘高。众人欢呼喝彩,然后一起合力,将胜利幢竖了起来。事后,众人皆认为白玛罗布活佛有非凡的神力。

从此,白玛罗布结束了活佛生涯,跟随父亲走上了行医之路。

藏医洛桑旦僧给外国人把脉

1952年,中国人民解放军第二野战军第18军根据1951年中央人民政府和西藏地方政府签署的《关于和平解放西藏的办法》(一般称之为“17条协议”)进军到了西藏首府拉萨,西藏古老的历史揭开了崭新的一页,这片沉睡千年的高原上开始萌发了新的时代绿芽,“新中国”、“共产党”、“解放军”、“解放”、“红汉人”等新词汇在人们的口边惶惑地流淌着,各种真真假假的传闻像山涧的风一样在雪域的山川间游荡着,老百姓中没有人确切地知道发生了什么,因为生活并没有发生任何变化,人们像传说远古的神话一样传说着眼下的事,所有这些,给7岁的白玛罗布并没留下什么印象,相反,这一年倒是他走上行医之路的启蒙之年,这一年父亲为人治病的几例医案深刻地留在了他的记忆中。

第一例,是为一个头上长了一个几乎和头一样大的瘤子的病人施手术。病人从肉瘤鸡蛋大的时候就开始到处求医,请喇嘛念经发咒,但都无济于事,一直到肉瘤长到快跟脑袋一样大,脖子都难以承受,整日卧床不起。白玛罗布的父亲将一种不知名的草叶用水熬煮,然后在水里泡了三种药:熊胆、麝香、藏红花,另外还有鸽子的羽毛。三天以后,带上泡好的药到病人家,让病人坐一方凳之上,将其用腰带捆绑在房中的柱子上,把头发全部剃光,先后用盐水,榆树皮和竹叶熬成的汤、藏白酒清洗整个头部和肉瘤,然后将手术刀在白酒点着的火上烧炙过后,浸进酒里拿出在瘤子的正中间直接切下,刹那间,瘤子里冒出像坏鸡蛋一样的粘稠物,臭气熏天,白玛罗布的父亲就像没闻见一样,专心致志地往外不停地挤压,直到全部挤完,这才从药水中拿起鸽子羽毛,沾着药水擦洗刀口,最后用熊胆粉末敷在创口上。7天以后,创口愈合,一个半月之后,患者头皮缩回正常。病人一家千恩万谢,有人问医方的来历,白玛罗布的父亲答:梦中所得。

时隔不久,一家三口游医到了米林冬朵地方的一个渡口,有三男一女因患严重的梅毒,难以治愈,当地官府把他们关押起来,准备将他们流放到深山里,白玛罗布的父亲听说后主动要求为他们诊治。第二天一早,白玛罗布的父亲带上儿子,来到关押患者的小屋,经诊断,发现他们都到了梅毒晚期,男子阴茎溃烂,睾丸里全是黄水,龟头呈菜花样,女的阴部也溃烂得厉害。医生让白玛罗布和患者的家人捡蚂蚁蛋和幼蝎,再采一种蓝色的小花,将这几种东西混在一起压烂,包在布里像蒸馒头一样地用煎煮的草药水蒸,然后让患者服下,再用蒸药的草药水擦洗患部。对女患者多了一道治疗程序:将一种蓝钢石用泥包裹后放在火里烧了一夜,第二天石头成粉末,将石粉末和熊胆、滑石粉一起,用榆树皮熬的汤搅和后擦抹在患处。数周后,病人痊愈,一时间,白玛罗布的父亲医名大振,四乡八里的人纷纷上门求诊,一时间,竟在渡口滞留下来。

这年秋天,一个孕妇因头胎难产,大量出血,痛苦不堪的孕妇被家人抬到医生的面前。白玛罗布的父亲将茴香、比薄、木香研细和糌粑混在一起,用青油调和,白布包裹,蒸好之后敷于孕妇肚子上,再用藏纸包麝香,点燃熏孕妇脚底涌泉穴,让孕妇弯腰,用蒸好的汤药敷孕妇命门,反复几次,孩子顺利产下,母子皆平安无事。

以上几桩医案,之所以给七岁的白玛罗布留下深刻记忆,应该和强烈的视觉刺激有很大关系。也就是从那以后,白玛罗布对医学—把人从死亡的边缘拉回来—的神奇力量有了一种强烈的向往,对自己年事并不高的父亲,产生了神圣的崇拜心理。他开始主动辩认药物,十分勤快地充当父亲的助手,非常专注地观摩父亲为患者治病的过程。而父亲也有意识地将一些基本药理和医疗知识通过言传身教向儿子灌输。从这个时候起,白玛罗布才真正地承袭家传藏医学,但距离亲手为人诊病的路还十分遥远。

几个月后,正在游医的白玛罗布的父亲接待了一位来自拉萨显赫家族的差人。来人十分恭敬的向白玛罗布的父亲献上哈达,讲明了来由。原来他是拉萨大贵族擦绒家的二管家,因为擦绒家的小公子在印度求学患了脾热病,遍访印度医生,病情都没有好转,只好求助于藏地医生,但因为这种病在藏地十分少见,拉萨的许多名医也没有十足的把握,就在家人一筹莫展时,听说了白玛罗布父亲治疗许多疑难病的消息,再一打听,白玛罗布的父亲出身于有名的“切么”医家,祖辈、父辈都去过印度学医行医,或许有治疗这种病的医方。于是,不顾路途遥远,派人前来求医,还特意配备了供医生一家赴拉萨的坐骑。考虑到本来就要去拉萨,白玛罗布的父亲和妻子商量后,欣然同意,一家三口和来人经过20多天的跋涉,来到了布达拉宫脚下。到拉萨以后,因为小公子病倒在印度,医生还得到印度去为病人治病,所以,擦绒家族在医生赶赴印度的同时,将他的妻子和8岁的儿子白玛罗布在拉萨很好地安顿了下来。

50年代初的拉萨,虽然规模只是今天拉萨城的30分之一,但对于一直生活在荒村僻壤的白玛罗布来说,无疑是到了繁华的都市,满城的商贩、乞丐、流浪汉、贵族出行的仪仗,官员们纵马奔驰于大街小巷的威仪、八廓街令人眼花缭乱的商铺都带给8岁的白玛罗布十分神奇的感受。此外,偶尔也见到一些解放军官兵,但他们对于童年的白玛罗布来说,只是拉萨街头杂乱风景中的一抹色彩,虽然近在咫尺,却遥远而又神秘,难以触及。

藏医唐卡:人体胚胎发育图

白玛罗布的父亲随擦绒家的佣人奔赴印度后,擦绒家的小公子已是奄奄一息。医生没有辜负擦绒家的期望,以自己卓绝的医术使擦绒家的小公子起死回生,但不幸的是他自己却染上了这种病,因为挂念妻儿,急欲返回西藏,所以在病体尚未痊愈就启程返藏,使这种病在身上留下了病根,最终导致这位“切么”家族的第八代传人英年早逝。

白玛罗布的父亲到印度去后,白玛罗布的母亲客居在擦绒府邸,而白玛罗布则被安排在擦绒家的家庙里跟喇嘛们一起学习藏文。在这里学习不像在自己的寺里,在尼增寺,身为寺主的小活沸,整天受人顶礼膜拜,学习藏文的时候,也有贴身侍僧在旁一张一张地翻经卷,自己只要动眼动口就行。在拉萨就不同了,拉萨大大小小的活沸太多,高僧大德充斥在各个寺庙,而擦绒家族又是显赫门弟,所以,白玛罗布这个尼增寺的小活佛十分自然地被人忽略了身份,只有像所有童僧一样,循规蹈矩地从头学习一切。但也正是因为这样,白玛罗布很好地巩固了已经学到的知识,同时也进一步丰富了自己。

拉萨作为西藏政治的中心、宗教的圣地,迎来送往的活动非常之多,而这种活动擦绒家族每每不可缺少。1952年,白玛罗布的父亲抱病回拉萨不久,从西康地区来了几位宁玛派的大活佛,其中有一位和“切么”家庭还有点儿渊源关系。擦绒就带着白玛罗布的父亲和白玛罗布前去迎接。在从羊八井返回拉萨的途中,他们又一起去了楚布寺,见到了藏传佛教嘎玛嘎举派黑帽系最大的活佛第十六世嘎玛巴。嘎玛嘎举派是西藏佛教体系中较为古老的一个教派,活佛转世制度就是该教派创立的,因为该教派较多地吸收了西藏本土文化,对于天文历算、藏医藏药等都十分精通。第十六世嘎玛巴对藏医就很有研究,他和白玛罗布的父亲一起切磋藏医藏药,核对秘方,探讨病理药理,白玛罗布虽然很多都听不懂,但仍然十分专注地倾听,也更一步强化了他意欲进入这片神奇医海的幻想。他们在楚布寺一共住了7天,这7天之所以给童年的白玛罗布留下较为深刻的印象,还因为在他们将要离开楚布寺时,十六世嘎玛巴对白玛罗布的父亲说:你这个儿子很有出息,你一定要让他健康地成长,将来,他或许能为众生造福。并给白玛罗布赐了一个名字:切么·曲尼加措。

回到拉萨不久,白玛罗布的父亲觉得太多的社交妨碍了自己的行医,加之需要调养身体,就向擦绒辞行。擦绒家再三挽留不成,就提议让他们一家到直贡去,因为擦绒家有一位公子在直贡提寺当活佛,并拥有一片庄园。白玛罗布的父亲接受了这个建议,携妻带子前往直贡,住进了擦绒家在直贡的“俄” 卡(庄园)。(未完待续)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信