在雪域的阳光下

|

|

“阳光工程”深受农牧民群众欢迎 |

高原上升起红太阳,雪山草原放光芒

牛羊肥壮遍地青稞香,西藏人民喜洋洋

山河壮丽换新装,大地苏醒献宝藏

社会主义建设大发展,家乡天天在变样……

格桑卓玛喜欢在干活的时候轻轻地哼些小曲,她拧了拧太阳灶把手,听着水壶滋滋地响起来,整个身心都沉浸在快乐之中,不自觉地唱起了美丽的西藏我的家乡。昨天,吉林省的援藏干部给她家送来了太阳灶、高压锅和烧水壶,看到不用烧牛粪、也不冒烟的太阳灶,她兴奋的一晚上都没睡好觉。

吉林省第二批援藏干部没想到,来到西藏高原的第一个援藏项目“阳光工程”,为4000户农牧民群众各赠送一个太阳灶、高压锅和烧水壶,竟然一下子就抓住了农牧民的心,“阳光工程”的故事很快就在日喀则农村牧区流传开来。

2004年6月,25名吉林省第二批援藏干部奔赴雪域高原,两年多来,这些来自黑土地的汉子把自己的青春和热血、光荣与梦想深深地镌刻在了这片热土上,以自己的实际行动赢得了当地干部群众的广泛赞誉。

|

|

傅圣方陪同吉林省委副书记林炎志(右)在西藏考察援藏工作。 |

|

| 2006年6月,吉林省委常委、常务副省长田学仁(右)视察吉林省援藏项目“日喀则民俗风情园”建设工地。 |

到最基层去体察民情

根据中央第四次西藏工作座谈会精神,吉林省从2002 年下半年开始对口支援日喀则地区所属的定结、萨嘎、吉隆3个边境县。

日喀则,藏语意“土质最好的庄园”,这里曾是班禅的驻锡地,也是后藏地区重要的交通枢纽。全地区国土面积十八万平方公里,人口六十多万人。由于严酷的自然地理环境,东西区域发展很不平衡,西部县经济社会发展相对滞后,吉林省对口支援的定结、萨嘎、吉隆三县都是众所周知的西部贫困县。

进藏的第二天,在听取了日喀则地委、行署通报了三县基本情况后,吉林省第二批援藏干部总领队傅圣方感到肩上的担子异常沉重。虽然进藏之前做了一定的思想准备,但三县经济社会发展状况和内地的差距之大仍然超过了自己原来的预想。

怎么办,面对这样三个自然地理环境都很差的县,援藏工作该如何下手,突破口在那里?

“抓鱼要下水,伐木得入林”,傅圣方深知,要做好援藏工作,首先要了解当地经济社会情况,要了解基层干部究竟在想什么,农牧民群众又究竟需要什么,援藏干部究竟能够做些什么,才能正确地确定援藏工作方向。他向所有援藏干部提出了:“调整身体站稳脚,深入调研出思路,处好关系扎下根,狠抓落实出成果”的工作要求。

|

| 西藏自治区党委书记张庆黎同志(左一)在萨嘎县调研期间,听取县委书记王景祥(右)汇报工作。 |

进藏工作仅半个月,傅圣方就带着张宏伟、张佐斌两位同志到了萨嘎、吉隆和定结县,他们走村串户访贫问苦,进帐篷、入农舍、拉家常、问发展,经过一个多月的深入调研,掌握了大量的第一手资料,经济社会发展底数摸清了,干部群众的想法聊透了,各个地方沟沟坎坎也爬过了,傅圣方心里开始有数了,援藏工作思路渐渐清晰起来。他们紧密结合地区和各受援县经济发展的实际,确定了 “资金相对集中,以人为本,为民办事,让广大农牧民得到实惠;向工业、农业和流通税源项目倾斜,适当选好基础设施工程项目;改善城镇居民工作和生活条件。”的基本思路,得到了日喀则地委、行署的充分肯定和吉林省的大力支持,明确了第二批44个援建项目,项目总投资近1亿元。

经过两年多的努力,吉林省第二批援建的大部分建设项目进展顺利,开工建设31个项目,竣工28个项目,完成投资6300万元。这些项目的建设和投入使用,对当地区的经济发展、社会进步和人民群众生活水平提高起到了促进作用。

|

|

吉林省援藏项目吉隆县折巴乡牧民安居工程。 |

播撒幸福的种子

傅圣方说:”援藏干部总是要走的,援藏干部在西藏一定要积极地帮着干,但绝对不要替代干,一定要充分发挥当地干部职工和群众的积极性,只有将援藏工作从输血式的工作机制转变为造血式的工作机制,才能够真正地达到援藏工作的目的。”

援藏项目建设是做好对口支援工作的重要途径,为选择和建设好援藏项目,吉林省援藏干部深入调研、科学规划、多方争取、精心组织、严格管理,使援建项目的建设和实施发挥最大的社会效益。

援藏项目面向农牧区,突出农牧民生产生活条件的改善,让农牧民群众真正从援藏项目中得到实惠,这是吉林省援藏工作的重中之重。为解决农牧民群众能源、用电、住房问题,吉林省援藏干部先后在萨嘎、吉隆、定结3个受援县实施了“阳光工程”、“温暖工程”和“安居工程”。

“傅圣方等援藏干部在吉隆、萨嘎、定结3县调研时发现,当地农牧民群众取暖、做饭基本都用牛粪,很多群众甚至采挖住地周围的爬地松,对本已十分脆弱的生态环境造成了严重破坏。如何解决农牧民群众生产、生活中燃料缺乏这个大问题?傅圣方和援藏干部们经过商议,决定充分利用西藏地处高原、太阳能资源丰富这一优势,实施“阳光工程”。帮助三县的4000余户农牧民群众,安装太阳能装置并配送水壶、高压锅等物品,利用日喀则地区充沛的阳光,解决农牧民做饭、照明和取暖的问题,使4000余户群众直接受益。

由于各县电力事业发展滞后,为了解决受援县电力不足,农牧民群众用电难问题,援藏干部提出的“温暖工程”,为吉隆、萨嘎、定结3县150余户农牧民无偿援助一套供电板、一台电视机、一套电视接收器,项目总投资约150余万元。

在安装调试的那天,一些祖祖辈辈没有看到过电视的群众高兴得泪流满面,一些村庄整夜整夜地歌舞不停。

同时,吉林省援藏干部还积极实施了“安居工程”,在吉隆县折巴乡桑德林村,投资220万元建起了40栋新式民房,配备了太阳灶、供电板、电视机和照明设备等,通过集中盖房,改变部分牧民居无定所的游牧生活,让他们安居乐业。

|

|

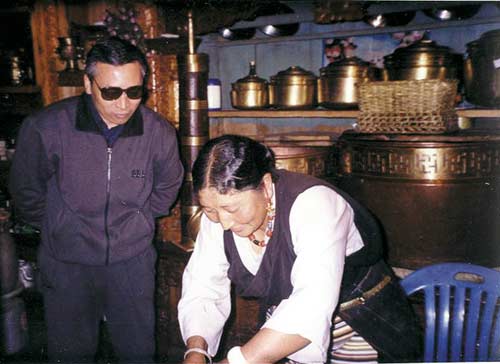

吉林省第二批援藏干部总领队、日喀则地位常务副书记傅圣方在农户家中调研 |

|

|

吉隆县县委书记任庆士(左二)教当地农民种玉米 |

三大项目的实施,受到了当地干部群众的热烈欢迎,在日喀则地区引起了强烈反响。在分发“太阳灶”时,萨嘎、吉隆、定结3个县的农牧民群众,手捧洁白的哈达,跳起欢快的锅庄,唱起吉祥的歌曲,打心眼里感激援藏干部为他们送来的实实在在的温暖和光明。

针对日喀则农牧区劳动力资源丰富,但劳动者素质总体偏低的实际情况,吉林省第二批援藏干部先后援建了日喀则地区吉林农牧民劳务技能培训中心、地区广播影视培训服务中心、定结县广播电视中心、定结县科技文化中心等培训机构。其中日喀则地区农牧劳务技能培训中心开设了农牧业等实用技术培训班,对来自各县的农牧民和部分村干部,进行大棚蔬菜种植、牧业短期育肥、田间管理、草场建设、化肥农药使用、牲畜疫病防治等各项实用技术培训,取得了突出的成效。

雪域新故事

在吉隆,援藏干部忙得不亦乐乎,时时处处都能听到人们津津有味地讲述援藏干部种玉米的故事。

吉隆县是日喀则极为偏僻的一个小县,从地区到吉隆县城495公里,沿途不但要经过荒滩戈壁,而且还要翻越5380多米的马拉山,道路险竣难走,稍有不慎就会陷入沙坑、雪地、深沟之中,通常从地区到县里要走两天的时间。吉隆县冰、雪自然灾害十分频繁,冬天每年都要有两三个月的封山季节,每次遭灾都要从地区调运救灾饲料,费时又费力。

为了解决饲料不足问题, 吉隆县援藏干部在县委书记任庆士的带领下,针对当地玉米矮小、粒少、退化严重的现象,从吉林引进了吉林玉米,在该县的吉隆镇吉隆村、冲色村、吉布村和江新村进行了玉米种植试验,援藏干部亲自平地、浇水、施肥。功夫不负有心人,援藏干部试种的玉米一举获得成功。玉米产量比当地玉米高4—5倍左右,实地测产试种的吉林玉米亩产量达到1286.46斤。

当地群众看在眼里,喜在心里,援藏干部成了农牧民群众心中的香饽饽,家家户户争着请援藏干部教授种植玉米,玉米授粉等技术。

目前,该县正在吉隆镇吉隆村以下的低海拔地区进行大面积推广。预计通过吉林玉米品种的推广,基本缓解该县高海拔牧区冬季缺饲料的问题,改变常年从日喀则和拉萨调运抗灾饲料的局面。

在西藏日喀则地区广泛流传着这样一句话,“两巴一嘎,谁去谁傻”,“两巴”指的是仲巴和岗巴两县,“一嘎”指的就是萨嘎县。此话的意思既包含着当地自然状况的恶劣,也暗示着生活条件和工作环境的艰苦。

萨嘎县城海拔4513米,是通往阿里地区的必经之地,也是进入尼泊尔的主要通道,每年经商、旅游、朝佛的中外游客有5万多人。以县委书记王景祥为首的援藏干部盯住了这个旅游市场,经过广泛征求意见,反复酝酿,他们决定对该县格桑街进行全面改造。

为了筹措足够的建设资金,他们采取投资主体多元化、投资渠道多元化等措施,以援藏资金320万元,带动私人企业投资1200万元,将原来的老街格桑街重新进行了整修,成为旅游服务一条街,改变了城镇面貌。

|

|

吉林省援建的定结县广播电视中心 |

崭新的街区面貌一下便吸引了很多的工商户,原来租不出去的房子现在也变得炙热可手了,小镇很快繁荣起来。

正在格桑街萨嘎宾馆上班的色珍特别高兴。

过去色珍初中毕业后就到建筑工地打工,早上八点种就开始干活,一天工作十多个小时,累且不说,每天20块钱的工资也不能及时拿到。

格桑街改造后宾馆、酒店增加了,县里出面与酒店联系,在萨嘎县招收具有初中文化以上的农牧区待业青年,培训后在洒店上班。色珍先后参加了军训、岗位培训和酒店管理知识教育,现在,色珍每个月最低工资800元,干好了还有奖金。

旧街道的改造改变了县城面貌,盘活了县域经济,增加了就业岗位,通过技能培训,像色珍一样来自萨嘎县农牧区及周边地区的一批待业青年,也找到了新的工作岗位。

难忘的生死较量

6月17日,是吉林省四平市援藏干部终身难忘的一天。

萨嘎县医院接诊了一位发热病人,症状很像感冒。但到下午五点多钟时,病人体温却骤然上升,伴随着身体大量血疹,性情也突然变得急躁起来,虽经医生全力抢救,但两个小时之后仍然不治身亡。经过对患者身体上的细微体征检查,初步确定是烈性传染病鼠疫。

消息一传出,小小的萨嘎县城顿时掀起轩然大波,一时之间人心惶惶。此前,在萨嘎的历史上尚无记载发生过鼠疫,人们普遍缺乏起码的防控常识,惶恐情绪像传染病一样在群众中开始蔓延。

萨嘎县委书记王景祥听到报告,立即向地委行署报告,一方面紧急召开会议研究对策。县里连夜成立了防止鼠疫工作指挥部,果断地动员和组织全县武警、公安和机关干部对县医院进行隔离,并在县城和相关乡镇设立检查站,人员只进不出,关闭人员相对集中的餐饮、娱乐场所,努力把鼠疫控制在最小范围。

在鼠疫防治过程中,无论是在组织隔离、巡视查岗、卫生消毒,还是探访慰问医务人员,援藏干部王景祥、王健雄、黄亚斌、袁义顺、沙起航都始终冲锋在鼠疫防控的最前线。

|

|

地区人民医院医生使用吉林省捐赠的医疗设备进行微创外科胆囊切除手术 |

为了消除社会上的恐慌情绪,他们还积极行动起来,上网查询了解防控知识,编写了鼠疫防治宣传手册,和县里的干部一道走上街头、小区给群众发放宣传手册,教育和疏导广大干部群众正确面对疫情,树立科学防控疫情的信心和勇气。

看到援藏干部这样不顾生死跑来跑去,县里一位退休干部悄悄地把他们拉到一边“千万要注意安全,你们可不能倒下了!”

其实每一个援藏干部都知道,如果确诊是鼠疫,其传染性和病死率极高,人类历史上曾有过数次毁灭性的鼠疫大流行,流行高峰期曾经每天死亡万人,死亡总数近一亿人。

事后,沙起航回想起当时的场景:“那时真的不知道什么叫害怕,慰问医务人员,看望哨卡的武警和公安干警,到人群集中的地方疏散检查都没有感到害怕,真是将自己置之度外了。不过现在回想起来还是心有余悸的,当时如果一旦真传染了,那可就连遗书都来不及写了。”

经过十八个日日夜夜的努力,这场人间的灾难终于被扑灭。经过卫生部门调查得知,是外来务工人员食用野生旱獭肉造成鼠疫传播。

2005年8月上旬,当定结县人民还沉浸在夏尔巴民俗艺术节的喜庆气氛中时,危险正悄悄袭来,由于全球气候变暖,定结县位于喜马拉雅山北麓5500米处的两座冰湖---皮达湖和龙巴萨巴湖的冰川逐渐融化,两湖的面积不断扩大,随时有发生崩溃的危险,两湖一旦崩溃,将给定结县叶如藏布河下游5个乡镇的人民带来灭顶之灾。

险情就是命令!以县委书记冯善国为首的五名援藏干部立即投身于防御冰湖灾害的工作中。他们迅速将险情向日喀则地委行署作了汇报,并立即召开会议研究部署冰湖灾害防御工作,要求各部门把人民群众的根本利益放在首位,全力做好灾区人民群众的安全转移工作,保证没有一人伤亡。

在部署了各项应急措施后,冯善国带领县里的干部多次到沿河乡镇检查指导冰湖灾害防御工作。白天,他们深入到农牧区指挥群众搬移,并努力做好解释工作,动员群众撤离;晚上召开会议研究新情况,部署新任务,每天的睡眠不足5个小时,人累的又黑又瘦。由于指挥得力,措施得当,只用了3天时间,受冰湖灾害威胁的451户2335人就全部转移到了安全地带。县里又积极筹借资金,购买并下发了大批救灾物资和药品,满足了转移群众的生活需求,确保了群众的健康,稳定了人心。长时间的连续工作,冯善国的高血压又犯了,在一次下乡检查工作时险些晕倒,在吃了随身携带的降压药后,继续坚持工作。

|

|

吉林省援建的萨嘎宾馆。 |

|

|

在定结县的吉林省援藏干部。 |

为了彻底消除冰湖隐患,援藏干部放弃了假期,坚守在防御冰湖灾害的最前沿。他们组织抢险队用大型挖掘机和装载机等工具对冰湖实施人工放流。县委书记冯善国也不顾寒冷,亲临现场指挥,脚肿了、手麻了,依然不下火线,用他的话说就是“群众安慰重于山!放流不成功,我决不回去!”

割舍不了的高原情怀

“把西藏当故乡,视群众为亲人”对吉林省援藏干部来说,绝不仅仅是一句口号,而是每一位援藏干部实实在在的行动。

他们和贫困学生结对帮扶,捐钱捐物;他们拿出自己有限的工资,为农牧民群众购买生产生活急需品;总领队傅圣方同志始终把群众的冷暖安危放在心上,每到一地调研,总要到生活最贫困的农牧户家中走访慰问,了解他们的生产生活情况,并多次从自己的工资中拿出慰问金,帮助困难群众解决实际问题。吉林援助的三个县海拔最低的也在4200米,援藏干部在县里一蹲就是几个月。过度劳累加上环境的影响,多数同志或多或少患上了高原疾病,痛风、高血压、心脏病、糖尿病、静脉曲张等一些疾病在困扰着他们,很多人每天靠药物维持。尽管条件艰苦,却没有一个人叫苦,没有一个人后悔,没有听到一个人有怨言。

蓝天下的珠穆朗玛峰注视着这群从长白山麓来的东北汉子,见证着吉林省援藏干部们用灿烂的青春创造着的事业,也见证着他们为这片土地耕耘的足迹,见证着他们为这片土地辛勤的付出。

走进西藏,也许会发现理想,

走进西藏,也许能看见天堂,

走进雪山,走进高原,走向阳光!

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信