高原捡拾车造福青藏高原农牧民

“不烧油?不用电?真的吗?”

“什么?男人也能干!”

“好不好学?我怕操作不好。”

带着满肚子疑问,四川省阿坝州红原县牧民泽不丹开始试着操作眼前这台名为“高原捡拾车”的机器,出乎他的意料,“嘿,挺简单的,好用!”泽不丹自言自语,干的卖劲,旁边妻子曲珍见状笑得合不拢嘴。

高原捡拾车,是专门用于在青藏高原捡拾牦牛粪的机器,由中国农业大学工学院王光辉副教授和学生龚春晓等组成的团队研发。

藏族人对牦牛粪情有独钟,在藏区随处可以看到牦牛粪的身影:有放在山坡上晒干的牦牛粪饼,有放在自家房顶上面储存的,有作为建筑材料垒成的牛粪墙,还有专门码在屋子前面作为一种财富炫耀来展示的。牦牛粪是藏族人心目中的宝贝,是他们世世代代赖以在高原恶劣环境下生存的保障之一,是日常所用主要燃料的来源。

青藏高原是全世界平均海拔最高的地方,氧气只有内地的75%左右,燃料燃烧需要氧气的参与助燃,低的含氧量对于一般的燃料来讲都会存在缺氧而燃烧不完全的情况。牦牛粪由于其中的粘性成分被牦牛在体内消化吸收后,剩下的纤维性物质疏松通透,增加了与空气的接触面积,使燃烧完全彻底,是难得的最佳燃料。另外,牦牛粪干燥后质地很轻,为游牧民族的经常性移动带来方便,由于是在高海拔的藏区,轻便的好处更是不言而喻。其次,在高寒地区的农牧区,牦牛粪的自然分解会有一定的时间,燃烧后的牦牛粪可以作为很好的肥料被利用。

同时,牦牛因为以青草为食,干燥后的牦牛粪只是含有淡淡的青草味,不但无异味,用牦牛粪烤出来的大饼还带着青草的淡香,别有一番滋味。牦牛粪去污性极好,一些藏族牧民常常用来做洗碗的刷子。正因为如此,藏族妇女经常仅戴一只手套便直接来收集湿湿的牦牛粪,而做牦牛粪饼时更是直接下手搅拌,像拍面饼一样做成长长的牛粪饼——实际上把牦牛粪当做粪看待的只是外来人,藏族人一致视其为宝贝,视为财富。

在青藏高原上,捡拾牛粪一直沿用妇女人工拾粪、背篼背粪的方式,每天劳作2小时以上,单次平均负重超过20公斤,耗费体力并影响牧民妇女身体健康。在短时期内还不能改变牦牛粪作为牧民燃料的情况下,若能用现代技术改变这种世代沿袭下来的艰苦而落后的劳作方式,必将会为青藏高原地区牧民提升生活质量提供支撑。在此背景下,王光辉副教授和龚春晓等组成的师生创新团队,运用所学专业知识,克服种种困难,不断探索,从无到有,研发出了适合青藏高原牧民使用的高原捡拾车。

高原捡拾车通过模仿手工捡拾动作,能够轻松完成“脚踏踏杆—叉拾牛粪—抛粪入车”的捡拾过程,可在不同地况条件下省力地捡拾、运送和翻卸牛粪,既能够极大地减轻劳动强度,而且具有拆卸方便、轻便简单、牢固耐用、造价低廉的优点,具有很强的适用性和实用性。

作为国家牧草产业技术体系机械设备研究室成员,2011年6月,王光辉老师和当时的四川省草原科学研究院泽柏院长(2012- 2016年“农业部公益性行业科研专项”《青藏高原社区畜牧业》首席专家)一起进入青藏高原,为农业部科教司组织的公益性行业科研专项“青藏高原社区畜牧业”做前期调研。这是王光辉老师第一次踏上壮美的青藏高原。第一次见到牦牛,第一次接触到高原农牧民的生产和生活。随着调研的深入,不断耳濡目染着青藏高原牧区生产生活状况,然而当第一次见到牧民妇女弯腰手捡牛粪时,他被这一场景震惊了——在国家发展现代化农业并不断提高农业机械化的大背景下,依然存在这样原始的劳动生产方式!

当泽柏院长提出有没有可能开发出一种装置,用来代替人工捡拾牦牛粪的设想时,王光辉老师毫不犹豫地接下了这个任务。作为一名长期从事机械设计的科研工作者,他认为更高效地替代人工就是机械能够不断发展与生俱来的优势。而设想若能实现,则将又是一次接地气的、有实用价值的创作,甚至会为当地牧民脱贫提供一个好的途径。

随着青藏高原调研的深入,他们了解了更多难以接受的事实。在当地,牧民的女孩在12至14岁就要开始从事身背背篓手拾牛粪的“家务”劳动,而这项劳动将会陪伴着她们一直到老,户户如此、代代如此…… 这一现实更坚定了要把捡拾车设计成功的决心和信心。随着一次次设计、试验和改进,时间一晃而过,设计的作品也几经波折,反复改进,日渐成熟。

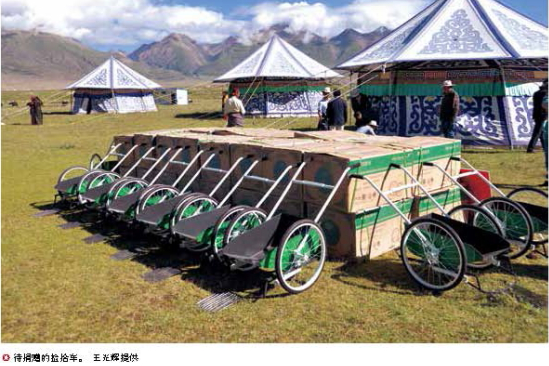

2016年8月9日,由农业部科教司和中国农业大学共同主办的“科技精准扶贫 造福西藏人民”高原捡拾车现场观摩会暨捐赠仪式在西藏自治区拉萨市当雄县成功举行。中国农业大学校长柯炳生代表学校将56台高原捡拾车现场赠予了当雄县牧民。这标志着,历经五年,从无到有,高原捡拾车正式诞生。

高原捡拾车的出现给青藏高原地区牧民的生活带来了巨大的改变,简单易操作的捡拾车代替了传统的手工捡拾,不仅降低了青藏高原地区妇女的劳动强度,而且将她们从繁重的体力劳动中彻底解放出来,从根本上改变了当地妇女的生活方式,为脱贫创造了条件。并且,高原捡拾车不用充电,无需耗油,简易节能,人人能学,男人也可以参与到这项劳动中来,不必“弯腰弓背”、“没面子”的干活,操作简单,效率也高。西藏自治区副主席汪海洲评价为“是一项惠及牧区广大牧民的惠民工程”。

从小事着手,提出问题,解决问题,让每一件事都变得有意义。王光辉师生团队还在不断前行,不断研发和创新,要将更多的现代化农业机械化成果应用到青藏高原、应用到牧区,为当地藏族群众提供更多的技术服务。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信