中国西藏网讯 在拉萨市八一社区,一座承载着记忆的家史馆,正悄然成为连接邻里情感、凝聚社区共识的重要平台。这里没有宏大的历史叙事,却珍藏着94个家庭的平凡故事和120件充满温度的老物件,它们共同诉说着从“陌邻”到“睦邻”、从“小家”到“大家”的温暖变迁,也让中华民族共同体意识在这片土地上生根发芽。

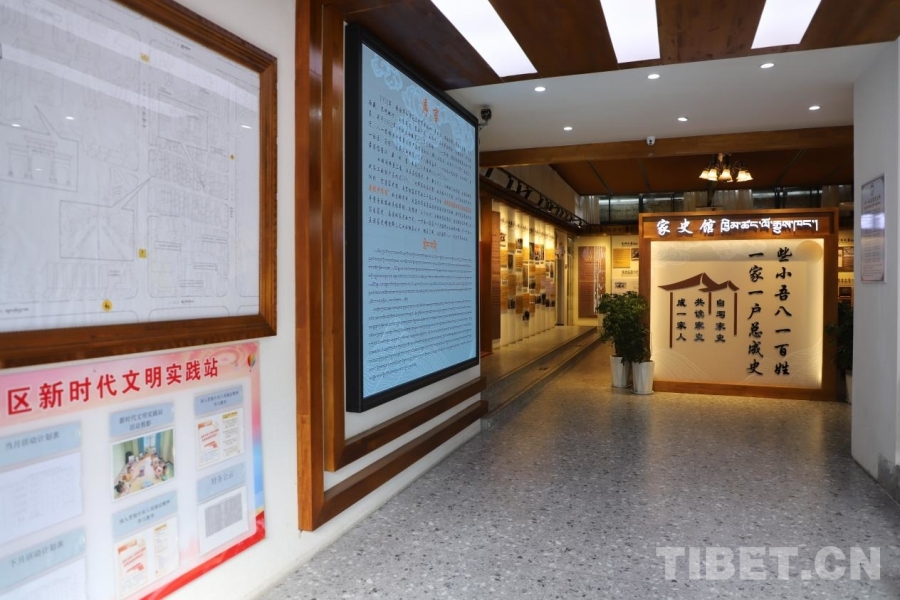

图为拉萨八一社区家史馆 摄影:贾华加

八一社区的历史可追溯至1952年成立的西藏第一个军垦农场——八一农场。随着时代变迁,这里已发展成为拥有6183户17126人的多民族聚居社区,汉、藏、回、蒙等22个民族的居民在此生活。

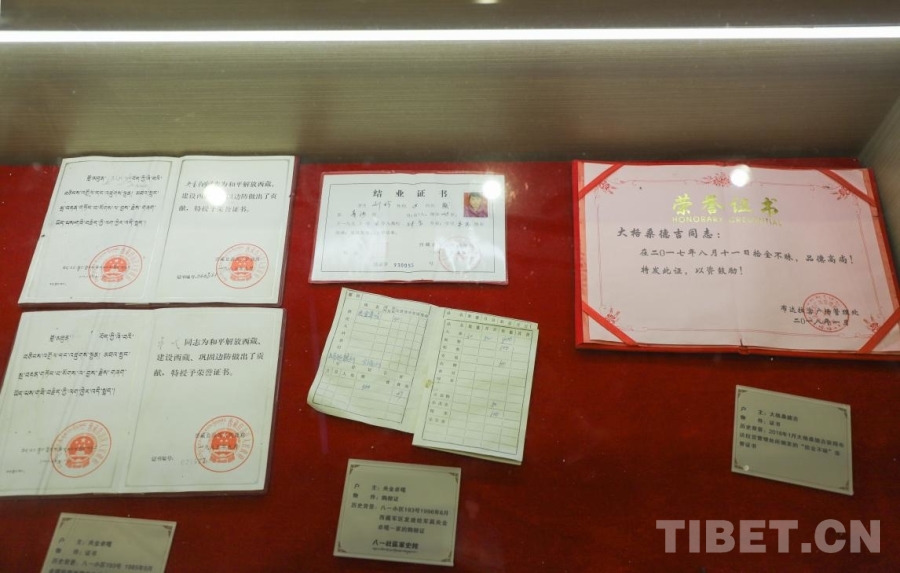

八一社区中,不少家庭是十八军后代,76岁的索朗卓玛老人将父亲的“生产模范”奖章视若珍宝,那枚铜质奖章上“1954年军垦生产标兵”的字样,记录着第一代军垦人在海拔3650米高原艰苦奋斗的岁月。

2024年,社区党委在工作中发现像索朗卓玛这样的家庭在辖区内还有26户。为全面保存这段珍贵的历史记忆,社区决定以军垦历史为根基,打造西藏首家社区家史馆。

图为拉萨八一社区家史馆内部 摄影:贾华加

走进八一社区家史馆,94个家庭故事和120件老物件让家的记忆走进时代叙事,以时空经纬串联起三代人的精神传承。土登老人手绘的八一小区地图和种植五千多棵树木的故事,顿珠老人在“世界屋脊”上创办道班小学的事迹,以及众多来自全国各地建设者的家庭记忆,被以图文、视频等形式多维呈现,这些故事跨越三代人,构成了社区共同的精神财富。

“深入挖掘八一社区居民家史,串联起社区发展历史,加深居民彼此间的情感联系,从而增强居民对社区的认同,强化社区大家庭的凝聚力和向心力。”八一社区家史馆专职讲解员白央说,家史馆以这种方式,教育引导后辈从实物、故事中传承老一辈的奉献精神。

八一社区居民次旦卓嘎说,家史馆是社区青少年们了解家族历史和社区文化的重要场所,可以使青少年更加深入了解这片土地的发展脉络,激发大家热爱社区、关心社区的情感。

图为开垦八一农场时使用过的农具 摄影:贾华加

如今,家史馆已成为最生动的课堂。常有老人带着孙辈前来,指着老物件讲述往事。这种“群众自写家史、互读他家史”的方式,让年轻一代在了解自家历史的同时,也增进了对邻居的理解与认同,在彼此的故事里找到共同的“根”与“魂”。

家史馆不仅是存放记忆的场所,更是一个打破隔阂、凝聚人心的平台。八一社区打造的“家史议事厅”将家风家教融入民主协商,在这里车辆管理、物业服务等难题,常在邻里“情分”与“有事好商量”的氛围中迎刃而解。

来自青海循化的马尕西木已经在八一社区生活了20年。现在马尕西木不仅加入八一社区联户队伍,还成为社区调解委员会成员。他说,社区内各族居民关系很和睦,大家相互认识,很多事情商量着就解决了,邻里之间斤斤计较,面子上也过不去。

图为老一辈八一社区居民获得的各类证书 摄影:贾华加

此外,八一社区依托家史馆常态化开展“弘扬优良家风、传承革命精神”主题宣讲会、国学课堂等活动,并与相关单位合作开设老年大学、藏文书法班、舞蹈美术课程,精准服务“一老一小”。这些活动不仅让居民们从“认识”走向“熟络”,更构筑起一个邻里互助、共治共享的“熟人社区”新图景。

一座家史馆,传承着红色基因,浓缩了百家故事,也链接着万家灯火。在拉萨八一社区,“家”这个最温暖的单元,正成为铸牢中华民族共同体意识、提升基层治理效能最坚实的基石。(中国西藏网 记者/贾华加)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。