编者按:1950年,新生的中华人民共和国沉浸在解放的喜悦中,全国人民正在为建设祖国而摩拳擦掌。此时,第二野战军第十八军部队,为了解放祖国大陆最后一片土地,在雪山上跋涉,在荒野中行走,在激流中前进。

进藏路上,不仅仅只是行军,还有修机场、修路等艰巨任务,这些可爱的女兵们用实际行动诠释了什么叫“巾帼不让须眉”。

谁说女子不如男?

经过四天的奔波,母亲她们终于到达了四川甘孜。因为物资运输困难,粮食供给不足,需要修建机场,投运物资。当时,物质生活保障十分关键,供给处任务艰巨。母亲重点要做好供给干部的思想政治工作,要求全体人员踏踏实实、深入连队,及时发现问题,发现群众中的好办法,集思广益。炊事人员干劲十足、情绪高涨,他们提出“习惯高原生活,保证饭熟菜香”的口号,得到部队指战员大力支持、鼓励,做到了干部、战士、上级全体满意。他们说:“苦点、累点搞好伙食是应该的,是我们应尽的责任。比起施工人员还不算苦不算累,他们更苦更累。只要他们能吃饱睡好,施工好,我们是甘愿苦的,也是愉快的。”

图为战士们挖窑洞。

母亲说,让她最心疼的是那些女兵。她们大的不到二十岁,小的只有十四五岁。为了参加解放军,离开校园,告别父母亲人,愉快地加入到进军西藏的队伍中。虽然她们大多数从未离开过“天府之国”,一入伍就要走向荒凉陌生的康藏高原,但是她们为能亲身参加解放西藏、完成祖国统一的任务而兴奋。

图为进藏途中,用挖来的野菜蒸的包子。

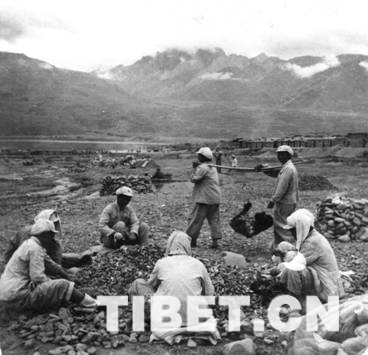

高原的气候瞬息多变,乌云来时一阵雨水、冰雹让人措手不及;转瞬又是烈日高照,强烈的紫外线晒得人脱一层皮,没几天女兵的脸上都出现了“高原红”。 在修建甘孜机场过程中,这些女兵像男兵一样坚持施工,不喊苦不叫累,母亲也和她们一起砸石块,推小车。砸石块时,没有任何劳动保护用品,女兵们的手被磨得鲜血直流,又粗又糙;拉土车时,衣服磨破了,肩勒肿了,晚上躺在床上,一个个累得连翻身都困难。母亲一直认为自己比她们年纪大,又是供给干部,为没照顾好这些女兵而内疚自责,但当时真是无能为力啊。

图为女兵们砸石块。

但是,如此艰苦的工作生活环境,也没有泯灭这些女兵乐观的天性。施工间隙,她们充分发挥自己的优势,和男兵们一起跳劳动舞蹈,鼓舞干劲,将劳累抛到九霄云外。同时,她们还积极开展群众工作,教藏族女民工们识字、唱歌、做游戏,给她们讲解放西藏、统一祖国的伟大意义,还和藏族群众建立起了深厚的情谊。

图为施工之余,跳劳动舞蹈。

图为战士们和藏族群众互动。

修建甘孜机场期间,部队的女兵们付出了比男兵们更大的代价。53师一女兵班的窑洞由于没有经受住雨雪的冲击倒塌了,11名女兵被埋在了窑洞内,全部牺牲。战士们将这些牺牲的女兵安葬在能俯瞰到整个机场的一个山坡上,让她们能分享机场建成的胜利果实,并永远陪伴着它。

时隔几十年,母亲每每提及此,都会流泪。2001年6月,为了纪念“西藏和平解放五十周年”重走十八军当年的进藏路,我的二哥和很多十八军子弟来到甘孜机场旧址,专门祭奠了这些已长眠于此五十年的女兵们,还了母亲多年的夙愿。并深切地感谢为女兵坟墓守护了五十年的原十八军老战士张镇泰、白玛夫妇。

陌生的母亲

就在修建机场将要竣工的时刻,母亲接到十八军李觉参谋长电话,说要见母亲。母亲突然有一种不祥的预感:孩子出事了。急忙赶到后,李参谋长说:“文心同志,告诉你不要着急,孩子在成都病了已送医院,没有大的危险。”接着又说:“军党委已决定调你去担任十八军成都采购站政委,这个担子也很重,关系到咱们全军进军西藏的军需物资保障,你要做好工作。”

图为母亲(中)带着我(前右)、四弟(前左)和两位阿姨合影留念。

原来前不久,李觉参谋长去成都公干,专门看望了留在成都的十八军子弟们。当时正值冬春交替之际,气候阴冷、潮湿,两岁多的我感冒发烧了,李参谋长来看我们,发现我病的严重,赶快把我送到医院。医生说,已合并严重肺炎,再晚些日子送来,就没命了。李觉参谋长回到甘孜和首长们商量后,认为无论如何不能再让悲剧重演(张国华军长的女儿难难就是因为肺炎,照顾不周而去世)。于是,母亲就被派回了成都。后来,母亲经常对我说,是李觉伯伯救了你的命,你要永远记住。

一路风尘,母亲坐了几天的汽车终于到达成都。一下车立即问:“进军呢?”母亲说,当时的我黝黑瘦小,顶着个大脑袋,瞪着一双大眼,根本不认识母亲。母亲难过地说不出话,只能流泪。当时,好多十八军的孩子都因为长期见不到父母,对父母亲已经很陌生了。所以就出现了保育院里的孩子们,只要看到前方回来的军人就喊爸爸妈妈的心酸事情。

母亲,母亲

1952年,父亲去南京军事学校学习,母亲带着我和弟弟随父亲去了南京。1953年,为了响应党的号召,支援社会主义建设,母亲脱下军装转业到地方工业部门工作,参加了南京机器制造学校(现为南京高等工业专科学校)的筹建。后因父亲生病,1954年,母亲又带着我们随父亲辗转回重庆,在重庆市组建一机部办事处任教育科长。当时,全国掀起社会主义建设高潮时期,人们都忘我地投入到工作中,无论走到那里,母亲都以工作和党的需要为己任。

图为我们家唯一一张全家福。

1955年,父亲考虑到西藏的需要,毅然决然地选择重回西藏。父亲对母亲说:“西藏虽然艰苦,但总要有人去,党和祖国需要,作为共产党员更是义不容辞。现在的条件比刚进藏时强多了,还有那么多老战友仍然奋战在高原呢。”母亲当时带着我们兄妹6人,还要兼顾工作,非常辛苦,虽然深知当时西藏的艰难环境,比起内地要辛苦千百倍,但是仍然全力支持父亲的决定。后来,母亲对我们说,当时你们太小了,又无人照看,否则我一定会跟你们父亲再回西藏工作,好好照顾他。那样的话,他也不至于刚刚年过四十,就离我们而去。

图为我的父亲和母亲。

1957年6月2日,我们的父亲金绍山,因积劳成疾去世了。那时母亲还不到三十五岁,却遇到了中年丧偶这一人生之大不幸。当时我们兄妹大的13岁,小的只有2岁,母亲脑子里一片空白,无所适从。军委领导考虑到母亲的实际困难,决定将母亲从重庆调到北京工作,方便家人照顾。

刚到北京,组织上征询母亲对工作安排的意见,母亲没有提任何要求,完全服从组织决定。母亲认为,作为共产党员,一切由党安排。

为了不让痛苦压倒,母亲把我们兄妹几人安排好,大些的送去上小学、幼儿园寄宿,小点儿的由阿姨照顾,随后就全身心投入到工作中。为了让我们记住父亲的优秀品质,永远继承老红军的光荣传统,母亲将父亲的一生,归结为“谦逊、坚(定)辛(劳)、朴素”这六个字,给我们六人取新名,分别为“金谦、金逊、金坚、金辛、金朴、金素”。

1957年,母亲进入北京市二轻系统工作,一直到离休都兢兢业业,信守“相信党,相信群众”的基本原则。母亲教育我们,要感恩、要回报,母亲常说:“你们的父亲虽然早逝,但是在中华人民共和国的历史上,留下了他的名字。很多战友牺牲了,他们连名字都不曾留下,如此说来,你们的父亲是幸运的。你们永远不要忘记牺牲的先烈们。”(中国西藏网 记者/孙健 讲述者/金坚 图片均由金坚提供)

后记:在母亲节之际,谨以此文献给已经逝去的张文心同志及所有十八军进藏女兵。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。