有道是“前人栽树,后人乘凉”。三百多年前,有一个人在拉卜楞寺前种下了一棵树,从此拉卜楞寺僧人每年植树成为惯例。几百年后,拉卜楞寺以“世界藏学府”之名享誉内外,一棵树也变成了一千多亩的茂密树林。山林苍翠,古寺重重,四季更迭,万物循生,这里的每一处风景都蕴含着深厚的文化底蕴和隽永的故事。

图为拉卜楞寺远眺 摄影:易文文

栽树的人是一世嘉木样·华秀·阿旺宗哲,拉卜楞寺便由他主持始建。建寺之初规模不大,但经阿旺宗哲努力耕耘,该寺寺务管理严谨,僧人戒律严格,学经制度规范,为拉卜楞寺后来的传承发展打下了根基,为嘉木样活佛转世系统的形成创造了较好的物质条件。

拉卜楞寺之所以能从一座八十柱的大殿发展成为如今拥有占地面积1234亩、建筑面积82.3万平方米、六大学院、主要佛殿30多座、僧舍700多院,以及各种佛殿、法苑、印经院、佛塔、活佛宫邸等集于一身的恢宏建筑群,不仅是历世嘉木样活佛等各大活佛不断扩建和完善的结果,也离不开安多地区数辈信教群众的辛勤供养,更离不开历代中央政府的支持。阿旺宗哲选择了在夏河修建拉卜楞寺,拉卜楞寺因夏河而得建,夏河因拉卜楞寺而闻名,山与寺相伴,寺与城不分,夏河之地如冉冉之星在历史的帷幕上熠熠夺目。

地处甘青川三地交汇地带的夏河,境内多深谷高山,自古为“将兵略地”。夏河地区在春秋至汉初,系西羌各部落游牧区域。汉代设金城郡,辖白石县,是夏河当地最大见于史籍记载的行政建置。乾隆时期在夏河地区设“南番二十一寨”,以其吏治归循化,军事属河州。民国时期,因黄河一级支流大夏河横贯县境,1928年取名“夏河县”。中华人民共和国成立后,又经几番变更,于1962年1月1日正式以“夏河县”之名归属甘南藏族自治州辖治至今。以上后话暂且不提,故事还要从三百多年前讲起。

图为拉卜楞寺一世嘉木样酥油花塑像 摄影:易文文

1710年春,陇南大地冬去春来,万物复苏。遥远处,一队浩浩荡荡的人马沿着大夏河流经之地缓缓前行,打破了此地千百年来久远的寂静。不得不说,人生中有些蓦然经过,既是一场不经意的际遇,也像是一次久违的注定。

年逾花甲的阿旺宗哲也在这队人马中,陪同他的还有蒙古和硕特部察罕丹津亲王夫妇及众弟子若干。数日来奔波各地勘察建寺地址,这让年迈的阿旺宗哲有些疲惫,但仍兴致昂扬。彼时距离他千里迢迢赴藏求学已过去了四十余年。在这四十余年中,他勤学善修,著书立说,弘扬佛法,影响广泛,为其后来返回故里修建拉卜楞寺奠定了基础。就在前一年,在宗喀巴建立甘丹寺300周年纪念日上,阿旺宗哲率弟子举行了吉祥长净仪式,作为他今后建寺的吉祥缘起。

少时出家,青年赴藏求学,中年扬名青藏,如今荣归故里、落叶归根,也许距离修行圆满,只差一个建寺的功德?谁也未曾可知,历史并没有直接的答案,只是将命运的巨手豪迈地指向了他们途经的某处。

此地山川灵秀,视野开阔,龙凤两山遥相呼应,大夏河将两山之间冲积出一块肥沃的平滩,当地民众称之为“扎西奇”,意为吉祥之地。滋养两岸的大夏河水泛着粼粼的波光,自西向东蜿蜒而流,包含龙凤呈祥之寓意的半圆形平滩仿如右旋海螺,十分祥瑞。

这不正是理想的建寺之地吗?阿旺宗哲驻足观望许久,不禁双手合十,喃喃念经,众弟子随声附和。陪同寻找建寺地址的察罕丹津见此情状,不由大喜,随即命人着手建寺事宜。

图为拉卜楞寺一世嘉木样塑像 尕松东周供图

同年7月,察罕丹津捐献一顶可容纳800人的方形毛毡帐房,供阿旺宗哲开展讲经说法等各类宗教活动。1711年初建闻思学院,这是拉卜楞寺第一座真正意义上的大殿,由察罕丹津亲自监管修建工程,命属部拉运木料并出工建造,有八十根明柱,可容纳一千余名僧人同时诵经。

当时,察罕丹津已是清朝中央政府敕封的多罗贝勒,在其辖管之地颇有建树,缘何竟对迎请阿旺宗哲和选址建寺一事如此上心,力求亲力亲为呢?

16世纪时,青藏高原上藏传佛教的教派之争错综复杂,局势不定。藏族僧俗领主都想利用蒙古势力来增强自身力量,稳固和扩大政教影响力,同时蒙古王公贵族也希望利用宗教作为政治手段,从而巩固和发展各自的统治地位。于是,拥有草原铁骑的蒙古各部落王公和掌控精神信仰的藏传佛教各教派宗教上层不由地走到了一起。

为了巩固蒙古和硕特部的统治地位,并进一步扩大自身的政治影响力,察罕丹津迫切希望得到藏传佛教格鲁派的支持,再加之他本人对格鲁派的信仰,曾多次派人赴西藏迎请德高望重的阿旺宗哲来辖区建寺弘法,但之前阿旺宗哲并未应允。1708年,察罕丹津再次派人前往拉萨迎请,阿旺宗哲这才应允。

之前不答应,为何这一次阿旺宗哲就接受了察罕丹津的邀请、重返故里呢?

用佛教的说法可以通称为之前是机缘未到,以人之常情的思考也可解释为鸟倦知还、人老归乡,不过,既然历史不能为任何人所选择,那么,客观的答案也一定要从历史中找寻。

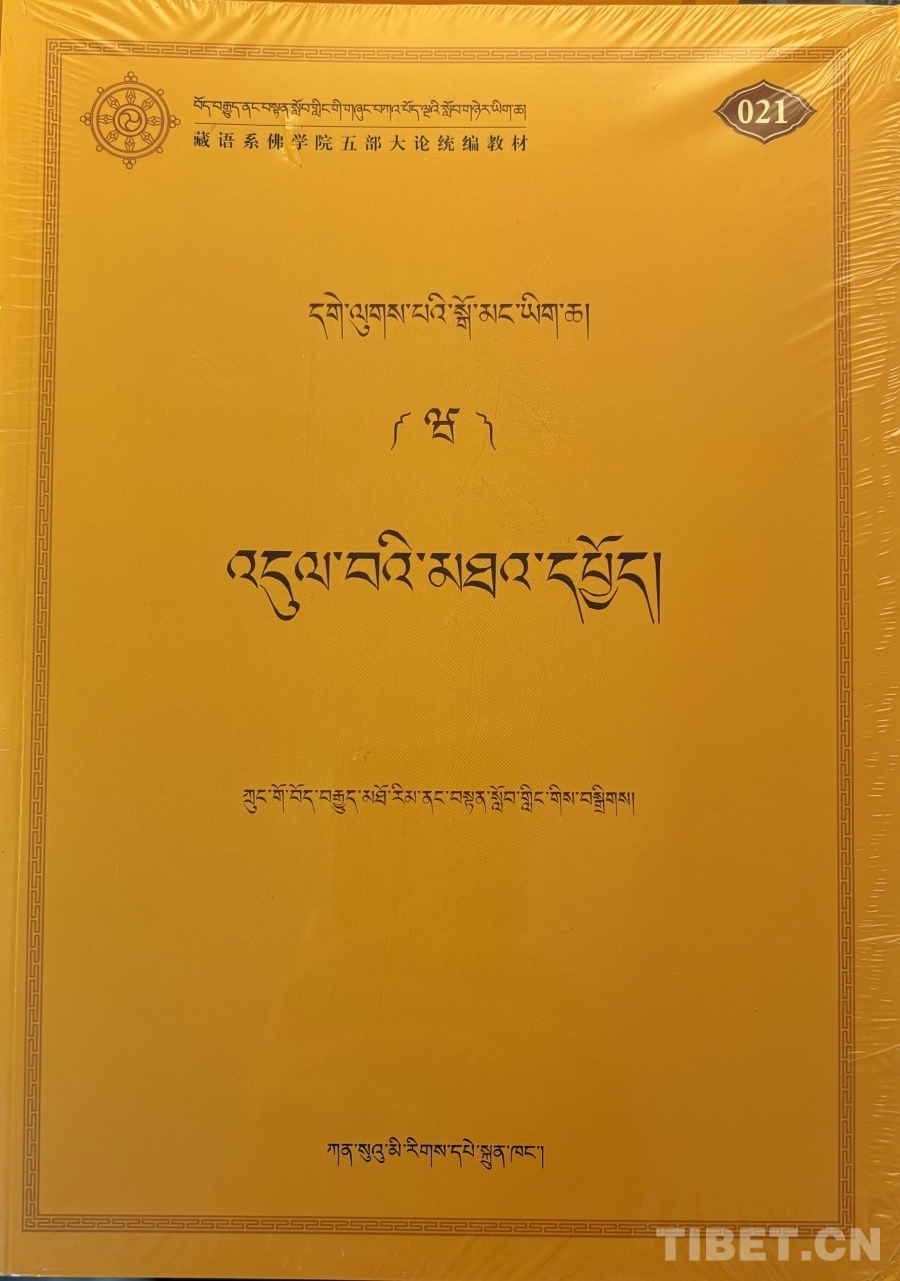

图为中国藏语系高级佛学院教材之一戒律论,由一世嘉木样阿旺宗哲所著 尕松东周供图

彼时,阿旺宗哲在西藏已是学富五车、贯通三藏的大格西,他受六世达赖喇嘛仓央嘉措之命担任哲蚌寺果芒经院堪布。此时西藏政教局势动荡不安,藏王拉藏汗与西藏摄政第巴·桑结嘉措之间的斗争愈演愈烈,甚至发展到兵戎相见的地步,阿旺宗哲不得已在他们之间以堪布的身份斡旋和调解,成功制止了1703年拉萨正月传召大法会上险些发生的流血事件。后来,日益骄横的拉藏汗对曾担任过自己经师的阿旺宗哲渐失耐心,不听任何人的劝说,不仅处死了第巴·桑结嘉措,还废黜了前者拥立的六世达赖喇嘛仓央嘉措,另立蒙古族出身的益西嘉措为六世达赖喇嘛。此事引起拉萨三大寺强烈不满,为了遏制事态发展,阿旺宗哲挺身而出,再次以堪布身份劝说哲蚌寺众僧息宁。

作为一个虔诚的佛教徒,阿旺宗哲亲身经历波诡云谲的政治风云,再看到西藏当时社会动荡,民众苦不堪言,连六世达赖喇嘛都沦为了政治斗争的牺牲品,这让阿旺宗哲痛心不已,对自己在西藏弘法利生的愿望逐渐心灰意冷。此时,察罕丹津锲而不舍地再度迎请,正所谓天时地利人和,给了阿旺宗哲从此转身而去的机缘。

在察罕丹津引荐下,初建的拉卜楞寺很快与清朝中央政府建立了联系。1720年,康熙皇帝颁赐阿旺宗哲“扶法禅师班智达额尔德尼诺门罕”的称号及金印,准许穿黄马褂。拉卜楞寺的政教地位一开始就获得清朝中央政府的认可,为其后来的发展奠定了坚实的基础。

到了二世嘉木样时期,拉卜楞寺的宗教影响扩展到川、藏、甘、青、内外蒙古等地。1795年,拉卜楞寺得到河洲总镇衙门特许,设置“杲仓”,直接辖理寺院周围十三庄政教事务和民事案件。从上我们可知,至迟到18世纪后期,夏河所在的城区已经具有相当规模。

历史上,夏河一直是古丝绸之路唐蕃古道的重要通道,是从内地进入高原的门户,是连接安多、辐射蒙藏、沟通中原的文化枢纽。拉卜楞寺建立后,藏传佛教格鲁派在夏河一带迅速传播,不仅影响当地原有群众的生活,也深入影响自明清以来迁入此地的蒙古部族的政治、经济、文化生活及社会风俗,成为联系甘青地区蒙古各部族、维系团结、稳定人心的宗教需求和文化纽带。蒙古族、藏族、汉族、土族、回族、东乡族等各民族之间的交往交流交融不断深入,彼此相互取补、互为融合,形成了如今夏河丰富多彩的文化现象。

岁月长河里的地缘情长与文化交织,让夏河成为甘青地带多民族交往交流交融的生动典型。而与夏河城区早已融为一体的拉卜楞寺,不仅是夏河的金字招牌,也是整个甘青地区的历史文化招牌,几百年来吸引着无数来此朝圣和观光的各族群众。

图为拉卜楞寺文物陈列馆匾额 摄影:易文文

拉卜楞寺内珍藏金银汁、朱砂汁书写和印刷的各类经书共计十万多卷,大小佛像一万八千多尊,唐卡上万幅,壁画上千幅……珍贵文物和各类艺术珍品达1万余件。为此,寺院建有陈列馆专门展出部分珍贵文物,包括历代中央政府册封和赐赠的印鉴、封诰、匾额、千佛树、珍珠塔、玉如意等,察罕丹津供养拉卜楞寺的多件珍宝,历世嘉木样活佛所用法器及其他用品,以及诸如马角等从前只在传说中听过的奇特物件。该馆展出的文物见证着蒙、满、藏、回等民族交往交流交融的历史记忆,观赏文物的同时,观众也在不断深化对中华民族多元一体的认识与领悟。

值得一提的是,1723年,清朝中央政府加封察罕丹津为和硕特亲王,掌管和硕特部黄河南前首旗,也即河南蒙旗,人称“河南亲王”。同年七月,罗卜藏丹津叛乱,察罕丹津主动站在清朝中央政府一边,同妄图分裂祖国的反动势力进行坚决斗争。叛乱平息后,清朝中央政府对其更加赞赏,僧俗对他更加拥戴,辖内安定富足,察罕丹津也被后世所铭记。

在青海和硕特蒙古黄河南前首旗的历史上,河南亲王从察罕丹津算起到最后一代女王扎西才让,共袭十代,河南蒙旗一直与拉卜楞寺保持着紧密联系,王公贵族中也有人与嘉木样家族联姻,双方结成政治姻亲关系,互相扶持、互相依存。当然,这又是另外一个故事了。

拉卜楞寺晨昏定省、永不懈怠,正如夏河从历史中走来,永远没有冷清的时候。站在城市看寺院,错落有致、金碧辉煌;站在寺院观城市,古韵遗风、韵味悠长。人在寺中,亦在城中,更在一步一回首的故事中。(中国西藏网 文/易文文)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。