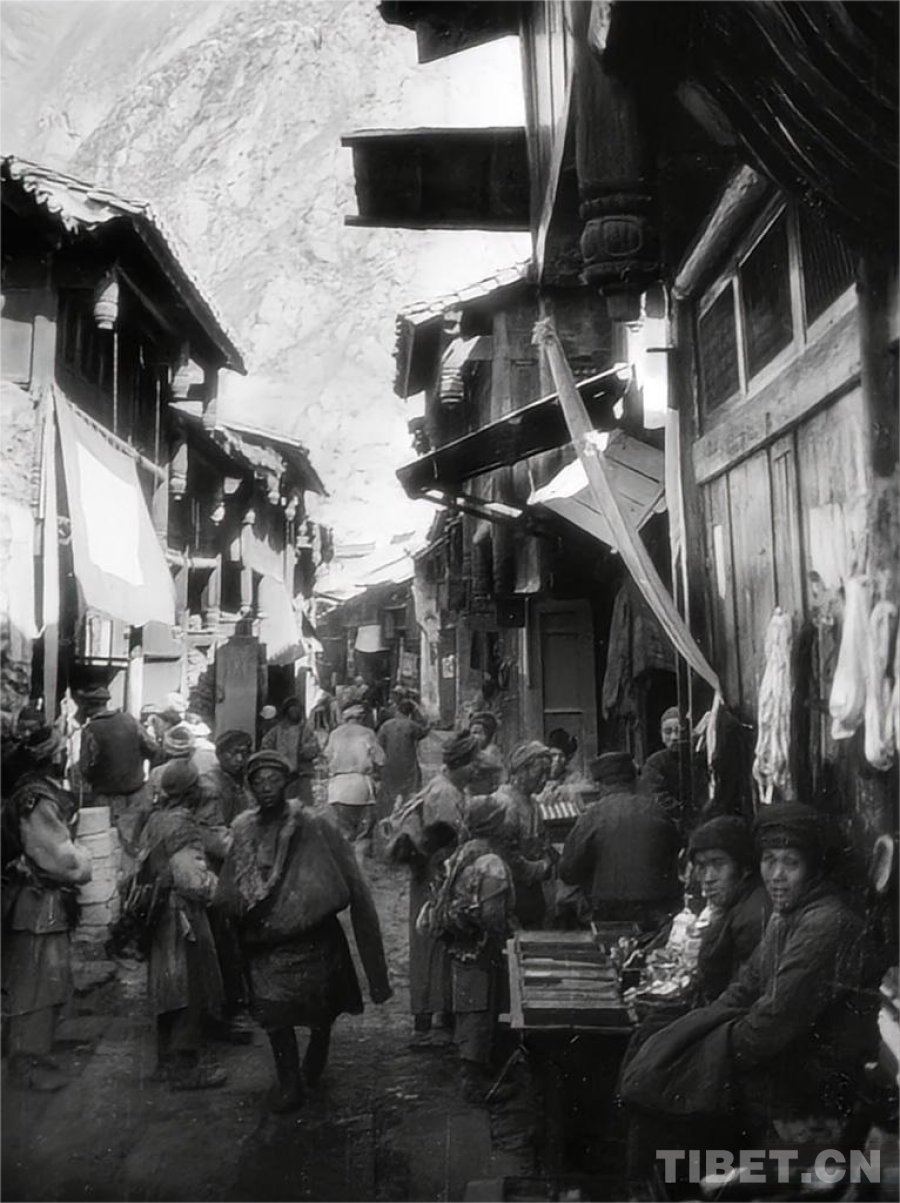

20世纪30年代的康定 (孙明经摄影)

“茶叶深深融入中国人生活,成为传承中华文化的重要载体。”有茶之交易,始显打箭炉(今康定),其交易之繁荣,促打箭炉之兴。康定城,当年就是一个以汉藏贸易为中心的地方,以茶叶为中心的汉藏贸易。今天讲民族的交往交流交融,藏茶是必须推到前台的。成都有谚称“喝茶无事,无事喝茶”,有的一句“茶禅一味”,似乎更加玄妙。藏族民谣则称“只要吃着鹿肉,纵使膘瘦,不必担心;只要喝着雅茶,纵无酥油,不必担心”。儿时,母亲常说的一句话:“加察热!加霞热!加梭热!”这句藏语翻译过来就是“茶是血!茶是肉!茶是生命!”显然,茶之地位在每个人不尽相同,而对于藏民族来说,则重要许多。茶对民族交往交流交融的影响,令人更为感慨。

在藏族民歌中,对茶的叙述很多。如:

“小紫蹄骡子的走法,若像东方白云一样,

雅茶运入藏地,只需一个早晨。

内地来的茶垛,比喜马拉雅山还高。

浓郁芳香的内地茶,拌上糌粑就最香甜。”

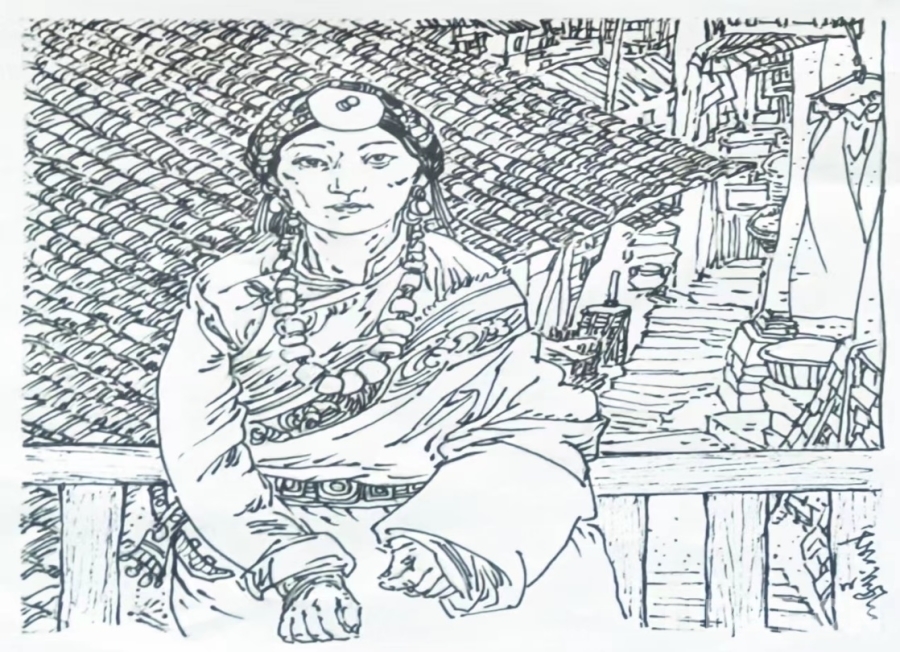

旧时康定锅庄女(四川民族学院郭重曦绘)

乾隆四年刊印的《雅州府志》称当时的打箭炉“瘠土不毛,唯播种青稞,豌豆,畜养牛羊,挤乳作酥,拌糌粑而食,余无所产。”

乾隆年间“打箭炉市渐兴旺,雅炉之间货运日盛,(泸定)桥之西端,脚店蔚起”。“清代以来,随着清朝直接在康定设关治理,汉藏贸易迅速发展,打箭炉成为川藏交通的枢要和汉藏贸易最繁盛的市场,汉藏商人、军民云集打箭炉,适应商人食宿和营业的需求,锅庄业应运而生。” “康定这个地方,它刚刚是海拔两千米,四季都比较凉爽,牦牛漫山遍野都是。内地的人在这儿也能行。所以康定就很适合牦牛和马帮驼队、人生存的环境,这是个地理环境对历史事件的影响。”

有学者言“康定扼东西交通之充要,为运输工具之变化地,东来者悉由人力背负,西运者因踏入高原牧场,茶之输送,端赖牛驮。”这种特别的运输方式,东来者即为来自内地的背夫,西运者则为来自高原的赶牛者。

“雅安的茶,一个是口感比较合适西藏那边,第二个是熬清茶,再一个是价格比较便宜,这个是康定茶马古道的一个情况。茶马古道你可以看到经济的一个命脉变成了政治的命脉,这个文化呢就随之而起了。”之后,由于边茶在此集散,生意逐渐兴隆,四十八家“锅庄”(行栈性质)先后形成,打箭炉市面因而繁荣,带动了以茶为主体的汉藏贸易。正是“川康茶叶,对藏民重要食品,贸易货量及价值,约为其他贸易所不及。”

马帮(四川民族学院郭重曦绘)

十八世纪末,打箭炉输藏货物的总值达一百零五万三千四百九十一两,但茶砖已达九十四万八千五百九十一两,约占总数的90%,所以其他的货物,只可作为一种点缀的性质,而打箭炉与西藏间的贸易,近乎完全以茶叶为重心了。

到了民国时期,继清末的“边茶股份有限公司”之后,各种商号兴起,打箭炉成为川边一大商业重镇。据民国二十四年康定市政公所对全城十多个行业所做的调查,各种商家就有二百五十户。故有“打箭炉雾气腾腾,德泰合赛过北京”的童谣。

有学者称:“南路边茶,实具维系与沟通康藏间民族之力量,未可等闲视之。”

围绕东来西去,康定城则产生了新的职业,新的工作,新的商业模式。于是衍生了商人、锅庄主、“甲珠娃”(缝茶工)、牛皮加工作坊、背茶女等。他们在康定的交往交流交融如酥油与茶的汇合,相互间虽然有磨合期,但最终相互了解,相互理解。

民国时期,西来的藏族骡帮,胸前都挂着碗口大的铜铃,额头上悬着避邪镜,脖子上挂着小旗,上书“开路先锋”“一路顺风”“一路平安”的藏汉双文,红底白字。旗子上盖有西藏、西康的政府关防大印,马帮就凭此闯关过卡,碰上迎面而来的马帮,也仗此要对方让路。

那时,“在康定市面上活动的任务,是来自各方,操着不同语言,抱着不同宗教信仰,穿着不同的服装的分子。但他们所经营的事业,则可以概括地说,他们分工合作,把茶由雅安运到康定,再运到用茶的目的地”。

民国时期,康定作为内地与西藏贸易的主要中心之一,聚集了很多汉族商人,据统计,在1910年,康定、道孚、炉霍、德格几县,共有固定居住之汉民近4,000户,其中仅康定一城,就有汉商3,000户。据曾入藏考察的刘赞廷1941年的统计,甘孜藏区汉藏组合的家庭高达45,000户。此时康定,已成藏边民族经贸活动最重要之商埠,“凡康藏土户系由此出口,以黄金、麝香、碉砂、药材、羊毛、皮革为大宗;入口以川茶、绸缎、布匹、钢铁、器具、瓷器以及杂货等,每年交易数字至一千八百余万两。”我们分析康定陕商大规模发展的文化原因就可了解贸易往来与文化交流的相互关系。

康定折多河西岸是商业的集中区,也是陕商的集中地。执康定商界牛耳的为陕西帮商人。《西康纪要》中谈到,在雅属制茶之店号,有茶引六万一千一百引,其中有一万七千五百张在陕西帮商人之手。而陕商之所以能竞争过本地的川商在康定形成商业街,是因为陕商能与藏羌等少数民族友好相处,善于“入乡随俗”,他们非常重视民族平等与团结友好,善于向藏族虚心学习,尊重少数民族的风俗习惯,同时,继承了自文成公主入藏开创的藏汉甥舅一家的传统,与当地藏族通婚,成家定居,从而与藏民打成一片。陕商曾在与康定藏民友好融合过程中,编写过一本汉藏对译的“韵书”,至今仍在当地广泛流传。书中将藏汉语言对译编成口诀,很易记忆。比如:天叫“郎”,地叫“沙”,驴子“孤日”马叫“打”,“却”是你,“可”是他,藏人“米玛”,汉称“甲”,酥油“玛”,盐巴“察”,喝茶“加统”饭“热玛。”

陕商在藏区受欢迎的另一个原因,是他们为藏族兄弟带去了先进的农业生产和蔬菜种植技术。所以康定一带藏民乐意向陕西商民学习,接受了汉族一日三餐制,家中也以使用汉式的桌凳、床帐为荣。许多藏民与陕民通婚,甚至改用汉姓。

1942年8月设立的康藏贸易公司,则发挥了自身的特殊作用。西康的康藏知名人士格桑泽仁、邓珠郎杰、夏克刀登、黄正清、邦达多吉、桑都居冕、麻倾翁及西康省主持财政金融的官员李万华、李先春等筹资,以“政府开发边疆之意,经营康藏进出口贸易,以发展并增进中藏经济之关系为宗旨”, 不论环境如何困难,力求促进增强康省与西康、中央与拉萨间之关系、经济联系。公司自有骡马,驮牛等,“因各处站主管人员及该公司股东,颇多原系康藏土司头人,或为大寺院喇嘛,随时可就地征调私有牛马,最多能达两千头”。主要经营川茶销藏及西藏、西康土产如皮毛、山货等销售内地,并从印度购买洋货、机器销往国内。康藏贸易公司与国民政府高层建立有良好的关系,总经理格桑悦希、常务董事邓珠郎杰等曾多次受到蒋介石的召见。公司成立后,因其雄厚的财力,良好的人脉关系,在边茶贸易中承担起重要角色。

百姓生活中的文化交融,可从当地人从事的职业和社交活动体现出来。1890年,有外国人记叙说,“不同种族的人混杂在一起,很奇特,把街道挤得满满的”。他又写道:城里汉人一般经商和开店,藏人大多被商队雇佣。他住宿的锅庄的女主人是藏人。“锅庄都是女人当家,为什么她们能当家?她们能说会道,既懂汉语又懂藏语,她就有这个本事。在她的家里,招待汉族的方式是一套,比如你吃印度的纸烟,过去汉族地方的黄烟,水烟袋,她就请你吃这个,你是汉族的,然后这个泡茶。按照汉族人的方式。但藏族的商人去了以后怎么办呢,那就是—鼻烟,酥油茶、牛肉,她这个礼节都体现了文化交流。”他在锅庄还见到藏汉妇女的一次聚会:“旅店里有一场女性宴会,我从未见过这种场面。大约20个汉藏女子,均着最好的服饰到来。汉族女子身穿丝绸,头发抹油,双颊扑粉;藏族女子身穿深色毛织外衣和裤子,高靴至膝。他们浑身戴着金银珠宝,聚会约在下午2点开始,他们玩到6点才散去”。

康定锅庄舞(孙明经摄影)

他还提到汉藏百姓“无比兴奋”的赛马会,虽是藏族明正土司举办,却是当地汉藏百姓生活中的大事,往往万人空巷。

著名学者曾昭抡曾谈到1936年去康定时“和我们一起由重庆动身的高志慎小姐,这次是回到康定疗养卫生院做事。她家原来是四川人,住在康定已有两代。从小在康定生长,她得到教会的帮助,到江苏去读书,后来成为有经验的护士。在外面一去十几年,这次方才回到故乡。我们因为一路同行到成都,彼此成了朋友。虽然她家不过一楼一底的小房子,下面还是她母亲所开的店铺,我们却常到她那里去坐。每次去了,她和她的母亲,都请我们吃东西。在生活程度那么高的康定,这未尝不是一颗救星。在高家我们学到最初的几句藏语,而且学会了捏糌粑、喝酥油茶——这些逛西康必需的初级教育。许多人很不喜欢吃糌粑,我个人倒是从头就觉得它并不难吃。在康定汉人所常吃的“锅盔”(一种厚的烧饼 ),为另一种我们常常揩油的食品。高家的友谊,是一件我们西康旅行中永不能忘记的事。由这种关系,我们认识了不少的人,知道了不少关于西康的事。”

由茶而起的文化影响,则更是深入骨髓。这里有安觉寺、清真寺,也有真元堂、福音堂、关帝庙;有四月八、元根灯会。这些属于中国本土儒教、道教和外来佛教中国化的史迹,代表着不同宗教文化、散发着永恒艺术魅力的文化遗产,是多元文化和谐相处、互相交融的历史见证。这里除了“国立边疆学校”,亦有“西陲五明学院”。这里吸引了诸多中国著名艺术家、学者,如马长寿、张大千、吴作人、戴爱莲、叶浅予、任乃强、李思纯、徐益棠、柯象峰、庄学本、孙明经、大卫尼尔等。当地学者谢国安、冯有志、日库觉麦秋吉俄日等在国内也颇有影响。那时,春节的康定非常热闹,设施、设备虽差,但人们自发的街头活动丰富多彩,龙灯、狮灯、马灯、跑旱船,吸引着人们追逐、嬉闹,使寒冷的高原小城热闹非凡。特别是“闹山锣鼓”,节奏鲜明、铿锵有力,充分体现了康定人热情、奔放的性格,极富康定特色。

以上种种,处于南来北往交通要道的打箭炉是汉藏间的商贸中心和文化交汇处,具有包容不同文化的区域开放性,从一个方面有效地改变涉藏地区长期所处的文化状态,使之经常性地与现代文明和外来文化相互交流,取长补短,形成各民族交往交流交融的推动力。

整个民国时期,印茶一直没有放弃对西藏茶市的觊觎,但雅茶则始终具有超强的竞争力,充分体现了中华民族共同体的历史作用。不同文化共存,藏汉民族交融。这是中华文明的包容性所决定,是中国传统文化不可或缺的部分。传承和守护这份文化遗产,是我们不可懈怠的责任。正如习近平总书记所说:“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”(中国西藏网 特约撰稿人/喜饶尼玛)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。